抗衰风潮席卷全球的当下,麦角硫因是否仍能站稳C位?

麦角硫因

图片来源:Botanical

10月底11月初,随着又一年双十一的大幕拉开,原料市场再一次被直播间里直线攀升的数字点燃,而其中抗衰原料可以说是最火爆的几个品类之一。根据天猫的数据,主打抗衰的品牌在开卖10分钟内就有8个破亿,最快的甚至仅用时6分钟。而在所有宣称有抗衰功能的原料之中,我们发现有一个原料始终站在风口浪尖,那就是麦角硫因。

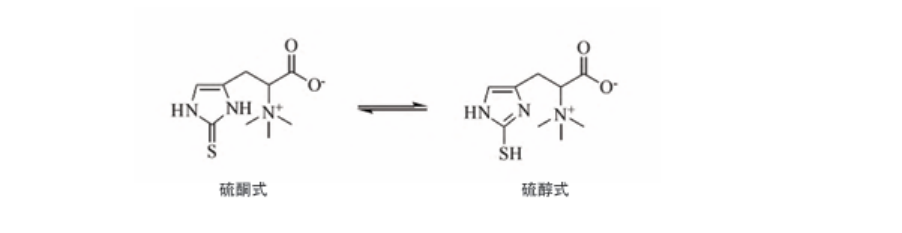

虽然对该原料的研究、争议和科普文章已有不少,但我们发现大多数的分析研究主要聚焦在功效论证领域,且因为目前国内原料审批进度的原因大多的应用也仅局限在化妆品和外用,故ID资本作为一家持续关注全球食品原料系统科技创新机会的机构,觉得有必要针对口服麦角硫因进行一些梳理研究,从科学基础、技术路径和市场应用三个维度帮助食品和口服大健康产业从业者尽快深度了解该原料的一些独到之处,为即将到来的口服麦角硫因市场做一些准备。例如口服麦角硫因的科学研究就远不止于“抗氧化”标签。这方面国内科学家发挥了重要的推动作用。特别是2015年,中国科学院上海有机化学研究所刘文团队就在《Nature》上发表了关于林可霉素生物合成机制的突破性研究,首次揭示了两种小分子硫醇——麦角硫因和放线硫醇——在抗生素合成中的关键作用。这项发现不仅让人重新认识了麦角硫因在生化反应中的“建设性”功能,也促进了麦角硫因的开发应用热潮,为未来利用合成生物学开发新型硫代抗生素奠定了重要基础。这意味着,麦角硫因的潜力远不止于延缓衰老,它可能还是连接“抗氧化”与“抗感染”两大领域的关键分子。

抗氧化原料更迭

整理/制图:ID资本

第一阶段:早期发现与天然来源(1909 年至 20 世纪中叶)

1909 年,法国药学家 Charles Tanret 在研究黑麦谷物中的麦角菌(Claviceps purpurea)时,首次分离出一种独特的含硫结晶化合物,并以该真菌命名为 Ergothioneine(麦角硫因)。这标志着麦角硫因研究的百年历程由此开启。

到了 20 世纪中叶,科学家们发现,只有某些细菌和真菌能够真正合成麦角硫因,而蘑菇类是人类膳食中最重要的天然麦角硫因来源。很快,蘑菇被认为是人类饮食中最丰富的麦角硫因来源。那时,研究者们也逐渐认识到,这种物质是一种高效的抗氧化剂,能够帮助细胞抵御氧化应激,起到保护作用。

麦角硫因化学式

图片来源:生物工程学报

第二阶段:揭示其生理功能与潜在价值(2005 年至 2010 年后)

2005 年,科学界迎来了一个关键的发现。德国科隆大学药理学院的 Dirk Gründemann 教授团队通过体外细胞实验首次识别出麦角硫因的特定转运蛋白 OCTN-1(SLC22A4)。研究发现,这种蛋白对麦角硫因的运载速率远高于其他阳离子类分子,因此被誉为让麦角硫因具备“精准投递”能力的关键机制。这一发现让人们意识到,麦角硫因并不是普通的营养成分,而是一种与人体健康密切相关的关键分子。

2015年,中国科学院上海有机化学研究所刘文团队系统解析了林可霉素的生物合成机制。该研究首次揭示了两种小分子硫醇——麦角硫因和放线硫醇——介导的林可霉素骨架形成机制,发现了天然产物生物合成中新的硫源与硫导入途径。相关成果发表于《Nature》期刊,是国内首个由单一课题组独立完成并在CNS顶级期刊上发表的天然产物生物合成研究成果,不但突破了麦角硫因的传统生物学认知,还为林可霉素工业生产菌种的遗传改造提供了理论指导。

2018 年,美国著名生物化学家 Bruce Ames 教授正式提出了“长寿维生素(Longevity Vitamin)”的概念,并将麦角硫因列为候选物质之一。他指出,麦角硫因在人体各组织中广泛分布,依靠专属转运蛋白进入细胞,并能在预防心血管疾病、保护线粒体与维持细胞活性中发挥作用。

与此同时,食品行业也开始关注这种天然物质的应用价值。在 2010 年代初期,麦角硫因被用于海鲜(例如虾和蟹)的防黑变处理,可以防止储存过程中颜色变暗,让食品更持久新鲜。

第三阶段:全球认可与产业化生产(2016 年至今)

从 2016 年开始,麦角硫因迎来了真正意义上的“全球认可期”。

2016 年,欧盟食品安全局(EFSA)正式批准合成 麦角硫因(商品名 Ergoneine®)作为新型食品成分,并建议成年人每日摄入量不超过 30 毫克。

随后,麦角硫因在国际食品监管体系中快速取得突破:

2017 年 7 月,欧盟首次批准麦角硫因用于膳食补充剂;

2018 年,欧盟进一步扩大 L-麦角硫因的使用范围,允许其添加于饮料、谷物棒等普通食品中;

2019 年,美国食品药品监督管理局(FDA)将其归类为“一般认为安全”(GRAS)物质,确认其可安全用于食品。

这些监管里程碑为麦角硫因的商业化应用奠定了基础。据我们了解,全球麦角硫因市场这几年也迎来了前所未有的高速增长。2023年,市场规模约为 3959 万美元,预计到 2033 年将飙升至 8.06 亿美元,甚至有望在 2035 年突破 10.9 亿美元。这一爆发式增长对应着高达 36.2% 的年均复合增长率 (CAGR)。这不仅意味着消费者对抗氧化、抗衰老原料的强劲需求,也反映出行业对麦角硫因生产技术突破的信心。

麦角硫因发展时间轴

整理/制图:ID资本

麦角硫因最初从蘑菇中提取,成本非常高。随着合成技术的发展,降低了麦角硫因的制造成本,使其成为大众可消费的保健品。目前主要有三种合成麦角硫因的方法,分别为化学合成、化学合成+酶催化和精密发酵。

化学合成方法通常涉及较多的合成步骤、需要精确的手性控制等问题,造成了整体收率低,提高了制造成本。因此,难以规模化生产。使用化学合成方法的代表企业是法国的Tetrahedron。该公司成为欧盟首家获得新食品授权的申请方,是欧盟早期供应与法务路径的代表企业之一。

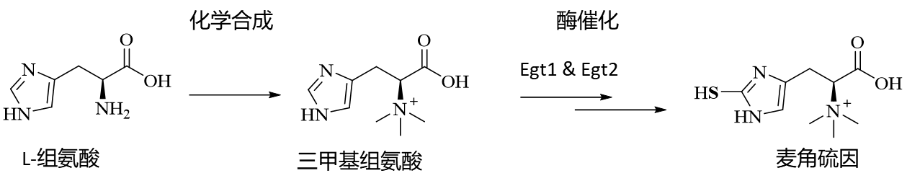

酶法合成路线融合了化学合成和酶催化方法中各自的优势,其中通过化学合成完成L-组氨酸的甲基化,合成前体三甲基组氨酸。后续经Egt1和Egt2的酶级联反应合成麦角硫因。该路径转化效率高、反应步骤简短,大幅降低了生产成本。上海麦角硫因生物科技和川宁生物的子公司锐康生物公开的专利(申请号分别为CN117083377B和CN115976129A)中都使用该路线合成麦角硫因。此外,弈柯莱生物公开的专利(CN119432939A)中构建了GSH的循环体系用于驱动麦角硫因的合成。该体系中只需要加入催化量的GSH就能驱动整个反应体系的高效运转,达到了降本增效的目的,另一方面反应体系中加入的GSH也是一种天然存在的硫醇,参与人体的抗氧化和解读过程,因此整个酶反应体系也更加环保和安全,更易于规模化生产。

化学合成+酶催化路径

精密发酵法是利用本身具备麦角硫因的生物合成基因簇的微生物或将相应合成基因导入模式菌株中,将宿主作为合成工厂,由上而下地自主完成麦角硫因的合成。精密发酵法无需加入外源的化学试剂,使整个生产过程更加绿色环保,随着后续发酵产量的提升,生产成本也将大幅降低,是目前大多数行业从业者认为最具发展潜力的生产方式。

因此,开发高效的工程菌株成了国内外企业的竞争焦点,目前仍未出现在发酵产量上具备明显优势的菌株。分析目前发表的文章和公开的专利,使用的宿主和发酵路线都存在差异。使用的宿主大体可分为两类:本身具备麦角硫因合成基因簇的菌株、模式的原核菌株和模式的真菌。下面将简要总结代表企业选择的起始菌株和发酵路线。

1) 本身具备麦角硫因合成基因簇的菌株。麦角硫因的化学结构虽然不复杂,但是直到2010年它的生物合成基因簇(涉及EgtA-E)在分枝杆菌中才被鉴定。选择本身具备合成基因簇的菌株就免去了基因的合成和合成路径的构建。中国科学院上海有机化学研究所刘文研究员团队在构建林可霉素的工程菌株中发现麦角硫因参与了林可霉素的生物合成,这是第一次发现麦角硫因作为小分子硫醇参与到天然产物生物合成过程的案例,该结果发表在Nature杂志上(Nature 2015, 518, 115−119)。随后刘文团队与弈柯莱生物合作,以该研究为基础开发了一种制备麦角硫因的方法(CN105566411B)。

2) 选择以模式的原核生物作为底盘菌株。大肠杆菌和芽孢杆菌是两种较为常用的模式菌株,具有生成较快、有丰富的质粒表达原件和遗传操作简单等优势。美国的Blue California以大肠杆菌K-12为起始菌株,并导入来自分枝杆菌中的生物合成路径(EgtA-E),构建了合成麦角硫因的菌株(CN106661585B和GRAS申请资料),国内浙江熙正霖生物和北京华熙荣熙生物公开的专利中也使用了EgtA-E的催化路径。此外来源于真菌的合成路径(Egt1和Egt2)也是国内企业多选择构建的路径,其中包括珠海瑞德林生物公开的专利CN118325932A,上海微理智成生物公开的专利CN118703410A等。

3) 以模式真菌为底盘菌株。酿酒酵母、毕赤酵母和解脂耶氏酵母是目前常用的工程改造模式菌株。将以上三种模式菌株改造为合成麦角硫因的工程菌株,都已经有相关文献的报道,但选择真菌作为发酵生产体系的企业并不多。

精密发酵技术路径

图片来源:Current Opinion in Structural Biology 2020, 65:1–8

目前,麦角硫因口服的应用潜力主要分为三个方向:(1) 营养补充剂与保健产品(2) 普通食品营养强化添加(3)天然保鲜与食品抗氧化剂。

1)营养补充剂与保健产品

在全球范围内,麦角硫因首先在保健品和营养补充剂市场中崭露头角。由于人体无法自行合成麦角硫因,只能通过饮食摄取,例如蘑菇、黑豆、红豆、燕麦麸、大蒜及部分肉类等食物中含有少量该氨基酸。而要达到一定效果,单纯通过普通饮食可能难度较高,因此营养补充剂和保健品就成为了商业化的必然之选。

法国公司 Tetrahedron 是最早推动麦角硫因工业化的企业之一。其推出的化学合成 L-麦角硫因产品 Ergoneine® 于 2017 年通过欧盟新型食品成分认证(Novel Food),在人体临床研究中显示出改善睡眠质量的效果。Tetrahedron 声称该产品为高纯度、成本效益更佳的“自然同等结构”成分,纯度可达99.5%。

其次是在补剂大国美国,生物技术公司 Blue California 与 Lonza Group 通过精密发酵工艺大规模制造高纯度麦角硫因原料。在终端产品方面,美国品牌 Life Extension 推出含麦角硫因的口服胶囊,每粒含 5 毫克,主打抗氧化与能量代谢调节功能。

随着美国 FDA 与欧盟相继授予麦角硫因 “GRAS(公认为安全)” 与 “Novel Food(新型食品成分)” 身份,麦角硫因在国际营养市场呈现快速升温态势。关于营养强化剂和保健品的其他应用整理网络上已经有很多,也很系统,因此我们在此就不过多赘述了。

口服麦角硫因营养补充剂与保健产品概览

整理/制图:ID资本

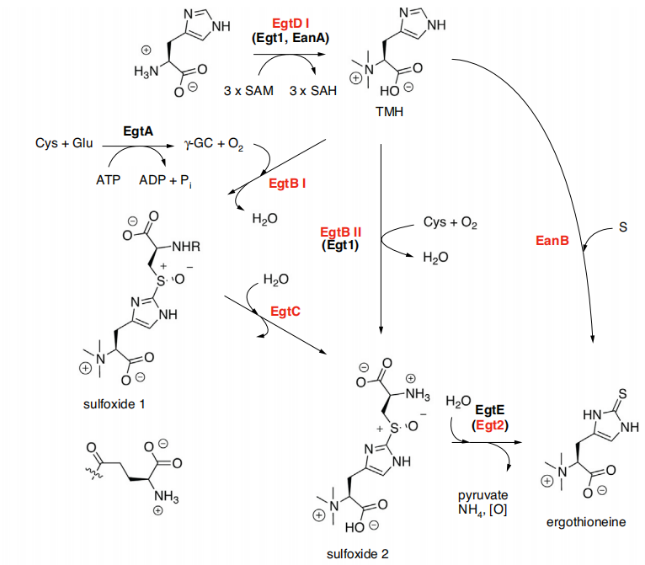

2)普通食品营养强化添加

相比较保健品,随着麦角硫因的成本不断下降,供应趋向稳定,我们认为其特性(包括细胞保护、抗氧化及抗衰老作用)将来有潜力成为未来功能食品和营养强化食品的新宠儿。目前,麦角硫因已在欧洲和美国获得食品添加资质,其可合法用于饮料、乳制品、谷物棒及巧克力等类别。凭借优异的稳定性与热耐受性,麦角硫因能够在烘焙及可可基底环境中保持活性,为巧克力产品带来新的营养卖点。例如,美国品牌Joyful Humans 的 REVIVAL™ Superfood Chocolate巧克力,就在其“TeloNOURISH™” 成分体系中明确添加了L-麦角硫因,主打抗氧化与细胞修复概念。

添加了麦角硫因的Joyful巧克力

图片来源:Joyful官网

3)天然保鲜与食品抗氧化剂

值得一提的是,麦角硫因的商业化并非全部依赖其抗衰功能。早在 2010 年代初,食品企业便利用富含麦角硫因的蘑菇提取物作为天然防腐剂,用于防止虾、蟹等海鲜在储存过程中发生黑变。后来,这类提取物也被用于鱼肉、牛肉和香肠中,帮助抑制氧化、保持色泽和风味。金针菇提取物就是其中典型的应用案例。我们相信未来随着麦角硫因的稳定供应,量产和成本降低,其各种天然功能将会不断复用扩大。

麦角硫因之所以能从实验室研究顺利走向商业化,关键在于全球主要市场对它的监管开放与安全认可。短短几年间,这个曾经只存在于科研论文中的分子,已经被美国、欧盟和全球多地正式纳入合法使用清单,获得了进入食品、营养保健品的“通行证”。

依据EFSA在2016年出具的“关于麦角硫因作为一种新型食品配料的安全性意见”,欧盟于2017年7月正式发布法规(EU)2017/1281,批准Tetrahedron递交的“将麦角硫因作为新型食品配料”的申请。根据规定,麦角硫因 可被用于无酒精饮料、谷物棒、乳制品、巧克力等食品中,每份食品最多可含 5 毫克;作为营养补充剂时,成年人每日推荐摄入量上限为 30 毫克,儿童(3 岁以上)为 20 毫克。值得注意的是,2017 年 EFSA 还专门针对婴幼儿、孕妇和哺乳期女性进行了补充评估,确认在限定摄入量下,麦角硫因 对这些特殊人群同样安全。

2018年5月,美国食品药品监督管理局(FDA)认定麦角硫因在预期使用条件下一般认为安全(GRAS)。2025年1月又默许了以大肠杆菌为宿主生产的生物发酵麦角硫因产品为一般认为安全的食品原料。这意味着企业可以在不额外申请许可的情况下,将 麦角硫因 添加到各种食品和营养产品中,包括糕点、饮料和保健品等。这项批准也让美国成为目前全球最大的 麦角硫因 市场,许多生物技术公司,例如加州的 Blue California,已经在大规模生产并销售相关产品,为整个行业提供稳定原料。

2021年3月日本厚生劳动省将麦角硫因收录于“除非声称药效,否则不被判定为药物的成分清单”,可合规用于食品中。

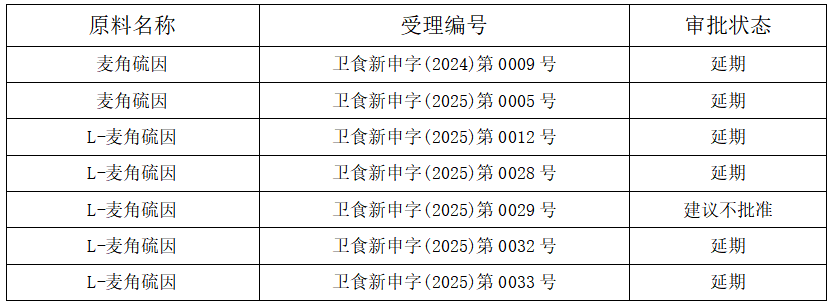

我国目前还未通过一例麦角硫因的新食品原料申请。从2024年起截至2025年10月,国家卫健委食品审评中心已陆续收到7份麦角硫因的新原料申请。除1家被不予批准外,有3家企业的申请已历经3次延期再审。

从上述无论技术路径、市场应用或是审批进度等各个方面,我们都非常欣喜得看到诸多中国的新兴技术公司的身影,例如弈柯莱在制备技术路径的双轮驱动,将前沿的Nature论文落地成高效可行的产业化方案;仅三生物亲自开展人体临床实验,牵头整合全球范围的临床研究内容,将其汇集成册;以及国内多个品牌公司多样化多维度的应用方案,都让我们认为口服麦角硫因在国内的成长土壤已经完全成熟。

我们相信,随着中国在不远的将来放开口服麦角硫因的政策审批,麦角硫因必将成为又一杆体现中国生物制造全球竞争力优势的标杆,不仅会给立足于中国的生物制造企业带来巨大商机,也会让更多的消费者享受到这新一代的抗衰产品。